2025-08-05 3859 0

夯实地基处理设计要点

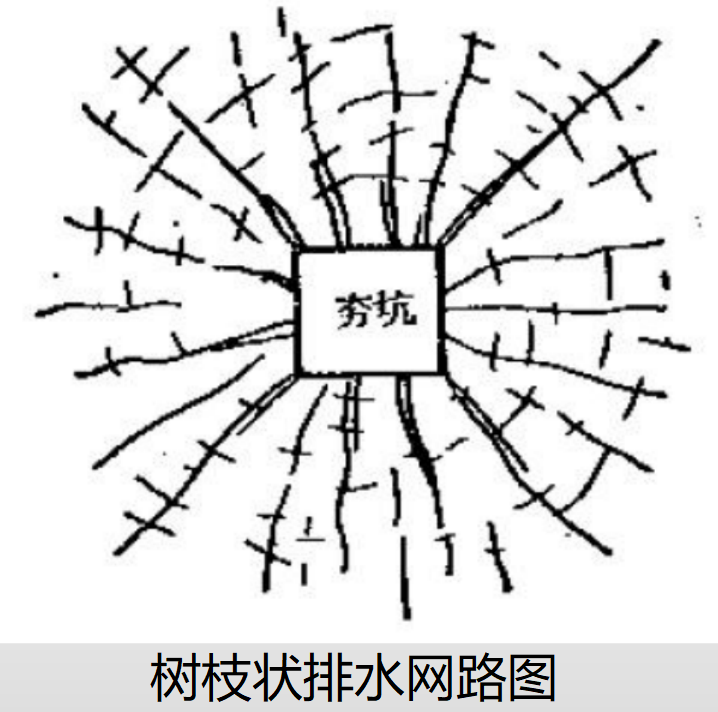

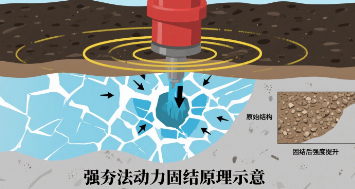

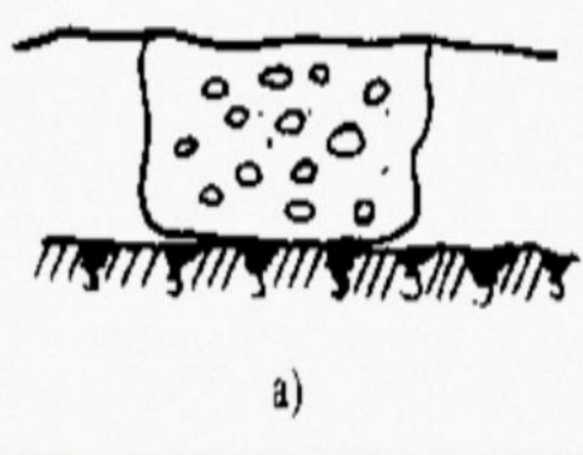

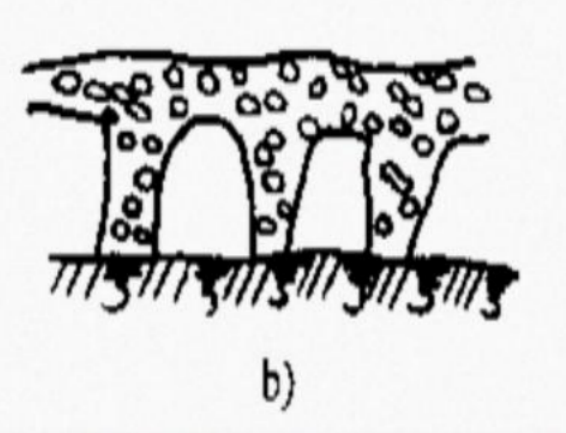

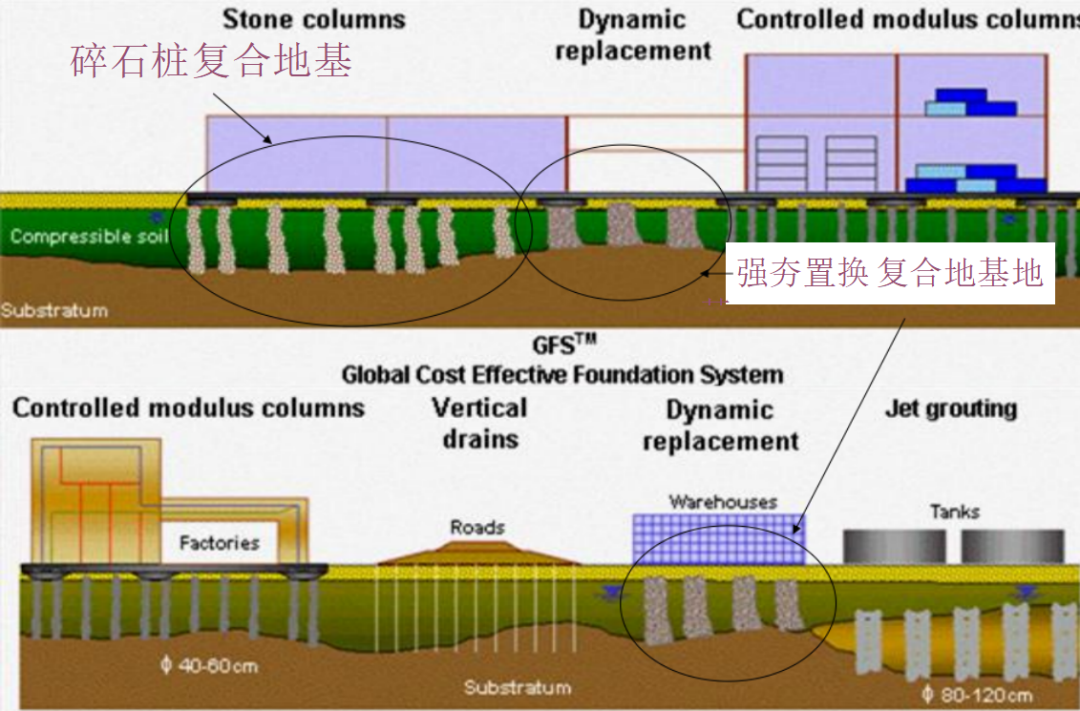

加固原理 加固机理 1.动力密实 2.动力固结 3.动力置换 4.震动波压密理论 取决于地基土的类别和强夯施工工艺, 动力密实 多孔隙、 粗颗粒、 非饱和土:用冲击型动力荷载 ,土体被破坏 ,土颗粒相互靠拢 ,排出孔隙中的气体、 颗粒重新排列 ,土在动荷载作用下被挤密压实 ,强度提高 ,压缩性降低。非饱和土的夯实过程 ,就是土中的气相(空气)被挤出的过 程 ,其夯实变形主要是由于土颗粒的相对位移引起 动力固结 用强夯法处理细颗粒饱和土时 ,是借助于动力固结的理论 ,即巨大的冲击能量在土中产生很大的应力波 ,破坏了土体原有的结构 ,使土体局部发生液化并产生许多裂隙 ,增加了排水通道 ,使孔隙水顺利逸出 ,待超孔隙水压力消散后 ,土体固结。由于软土的触变性 ,强度得到提高。 动力置换 动力置换是指在冲击能量作用下 ,强行将砂、 碎石等挤填到饱和软土层中 , 置换饱 和软土 ,形成密实的砂、 石层或桩。 整式置换: 采用强夯将碎石整体挤入淤泥中 ,其作用机理类似于换土垫层。 桩式置换:通过强夯将碎石填筑土体中 ,部分碎石桩(或墩)间隔地夯入软土中 ,形成桩 式(或墩式)的碎石墩(或桩)。 其作用机理类似于振冲法等形成的碎石桩 ,主要是靠碎石内摩擦角和墩间土的侧限 来维持桩体的平衡 ,并与墩间土起复合地基的作用 整式置换 桩式置换 目前强夯置换中常用的三种情况 1) 当地基表层为具有适当厚度的砂垫层、 下卧层为压缩性的淤泥质软土时 ,采用低能 量夯 ,通过强夯将表层砂挤入软土层中 ,形成一根砂桩 ,这种砂桩的承载力很高 , 同 时 ,下卧的软土也可通过置换砂桩加速固结 ,强度得以提高。动力置换砂桩 2) 同上 ,软地基的表面也常堆填一层一定厚度的碎石料 ,利用夯锤冲击成孔 ,再次回 填碎石料 ,夯实成碎石桩。动力置换碎石桩。 3) 在厚3~5米的淤泥质软土层上面抛填石块 ,利用抛石自重和夯锤冲击力使石块坐 到硬土层上 ,淤泥大部分被挤走 ,少量留在石缝中 ,形成强夯置换的块石层。利用石 块之间的相互接触 ,提高地基承载力。亦类似于垫层中的“抛石挤淤”法 , 同时下卧 层的软土也得以快速固结 ,提高了下卧层的强度。动力置换挤淤。 震动波压密理论

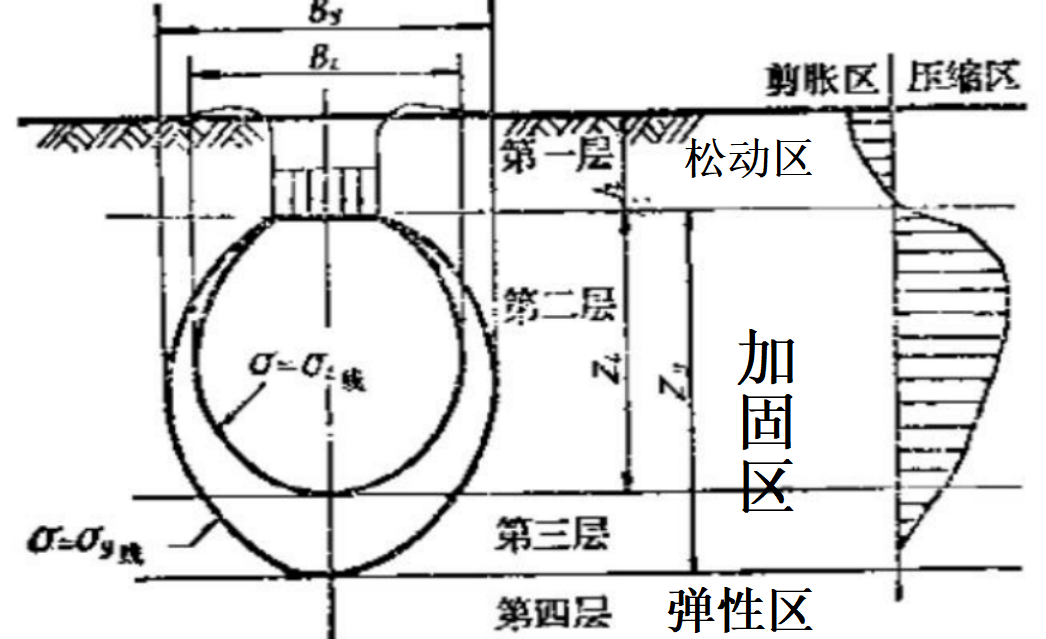

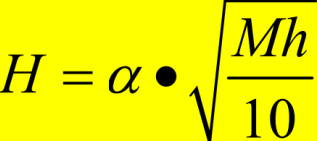

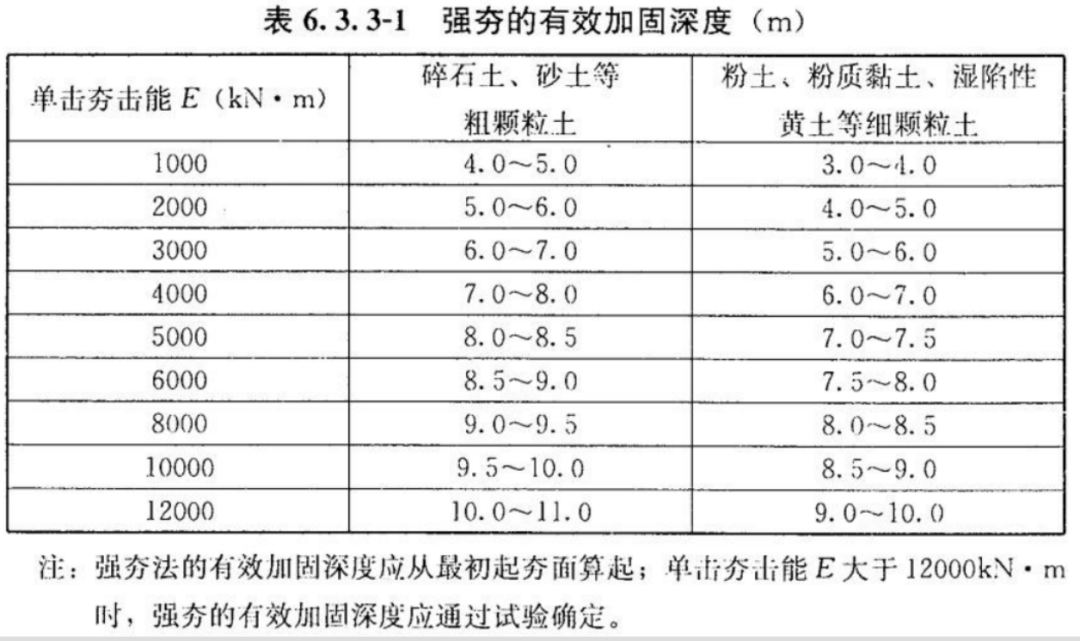

第一层是地基土因冲击力而受扰动 ,主要是横波和面波的干扰。横波传播方向和质点振动 方向垂直 ,瑞利波、 乐甫波分别按椭圆形运动和按地面水平向运动 ,在地表层传播使土体 产生上下运动 ,土体松动而形成松弛区域。 第二层是压缩波的反复作用 ,使地下应力超过了地基的破坏强度σ L 的区域 , 因土中吸收纵 波放出的能量最多 ,所以这一层的固结效果最好。 第三层是压缩波渐减 ,也就是地下应力在σL与屈服值σy之间 ,是固结效果迅速下降的区域。 第四层是地下应力处于地基的弹性界限内 ,能量消耗已无法克服土体的塑性变形 ,此层基 本上没有固结作用。如图中的By、 ZY是一个夯击点的加固范围 ,即纵波传播的有效距离。 注意: 对于不同土类强夯法的作用不同: 1. 软土地基 ,提高地基承载力和减少沉降量; 2. 饱和砂土和粉土 ,消除液化趋势; 3. 黄土和新近堆积黄土 ,消除湿陷性、 提高承载力。 一、有效加固深度 二、夯击能 三、夯击点布置及间距 四、夯击遍数 五、 间歇时间 1.有效加固深度 强夯法的有效加固深度是指起夯面算起的强夯有效影响地基深度 ,该深度范围内 ,土的物理力学指标已达到或超过设计值。该土层强度和变形等指标能满足设计要求的土层范围。它是选择地基处理方法的重要依据 ,反映处理效果的重要参数 。 式中: H——有效加固深度(m) M——锤重(kN) h——落距(m) α——为小于1的修正系数 ,其变动范围为0.35~0.70。 一般对粘土取0.5 ,对砂性土取0.7 ,对黄土取0.35~0.50。 二、2.夯击能 A.单击夯击能 B.单位夯击能 (平均夯击能) C.最佳夯击能 由于字数限制,后续详解可以参考公众号链接 三、夯击点布置及间距(详解参考文档) 四、夯击遍数(详解参考文档) 五、 间歇时间(详解参考文档)

成功提示

成功提示

错误提示

错误提示

警告提示

警告提示

评论 (0)